午後から六本木某所で打ち合わせ。夕方から友人たちと西麻布の「権八」へ。ここはなんでもクエンティン・タランティーノ監督の映画『キル・ビル』の撮影モデルにもなったとか。大正ロマンあふれるノスタルジックな雰囲気?しかし、ほとんどが海外からお客様でしめられている。思いっきり日本酒で盛り上がる(^^♪

‘ch07.味’ カテゴリーのアーカイブ

気分転換

2017 年 3 月 4 日 土曜日ギムレット

2017 年 3 月 1 日 水曜日今宵はきのおけない仲間たちと和気藹々。

青山の長井和子さんの店でカクテルを味わう。

塚田さんのシェイクは神業である。

思わず見惚れてしまうほどである。

ギムレット。

酒言葉は「長いお別れ」

なんでも酒言葉は「旅立つ友人を見送る時に、いつかまた出会えるはず」とか。

まあそれは別として?

雨に濡れる街を見ながら・・・ジンベースは好きだなあ。

驚異の逆転劇

2017 年 1 月 25 日 水曜日 居酒屋に入って「とりあえずビール!」と言いながらも、人には好きなブランドがあるものだ。「おお!」と「ああ・・・」が顔に出る。

居酒屋に入って「とりあえずビール!」と言いながらも、人には好きなブランドがあるものだ。「おお!」と「ああ・・・」が顔に出る。

さて、元キリンビール代表取締役副社長・田村潤さんの講演会「勝てる組織の作り方 キリンビール耕地支店の奇跡に学ぶ」に出席した。この書籍もベストセラーである。通常4000部でも売れれば上出来というところを21万部売り上げた。

田村さんの話は実に分かりやすい。頭の中が本当に整理整頓されているのだとおもう。そして理念と信念であろう。考え続けることの大切さを改めて感じる。考えることをやめてしまったら「そこでおしまい」寧ろ失敗となる。

キリンビールの「常識はずれの大改革」がいかに始められたか、つぶさに伝わってくるる。

ビール王者の座を奪回のあたりは、まさに息をのむ迫力がある。「リアル」に物事を見つめ考える力と目は捨ててはならないということだ。

会社のお荷物だった(どんなところでも仕事をそれなりにやっている人がいるという点ではいやな言い方!)という高知支店へ。いわば人生の転機が「左遷」から始まったというのは・・・改めて思う。たいがいの人は会社から「左遷」と言われただけで腐ってしまうものだから。

せっかち

2017 年 1 月 6 日 金曜日1月7日は七草がゆというのに・・・その感覚がないほどの新年。

というより、たいがい、胃が重たい感じが多いのだ。

七草といえば、「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ」と、まずは子ども時代に覚えた春の七草の名前が飛び出てくる。

しかし、ゴギョウはハハコグサ、ハコベラはハコベ、スズナはカブ、スズシロはダイコンのことで、今、こうしたものをそろえるほうが大変。江戸時代の食生活を感じるには良いことだが。

さてさて、小さいことが気になるくせに異常というほどの「せっかち」。

なんとしてもその「せっかち」病を治さないとなぁ~

一呼吸。

余裕をもったトシにしたいな。

カブ美人

2016 年 11 月 3 日 木曜日 野菜が高騰している。いろいろ事情を知れば知るほどその価格の意味は理解できる。

野菜が高騰している。いろいろ事情を知れば知るほどその価格の意味は理解できる。

地球上の人口と食べ物。未来の地球のことをふと想像してみる。特に、農業については深刻である。

昨日は「太陽系天体に広がる水環境 水圏科学の新しいフロンティア」について東京大学の関根康人准教授の講演を聞いていたのでよけいに、今後の地球の未来の農業について考え込んでしまうわけだ。火星の前にまず地球だよなあ~って思うけれど。

「未来ってどんな時代なのだろう」って・・・ね!

さて!いよいよカブのうまい季節だ。とくに秋物は甘みが強くなる。カブは胃腸のはたらきを活発にする酵素が豊富。その上、葉っぱにもビタミンなどの栄養素が多い。保尊する時、葉は必ず切り離すことが大切。葉っぱは、もちが悪いから保存する場合は冷凍でOK。

ところで、長ネギがちょこんと買い物袋からアタマを出している買い物客は多い。「多分、今夜はお鍋にするんだろうなあ」って単純に思う。

そんな買い物客の中でもカブを買っている人を見ると、なぜかその人が「美人」に見えてしまう。ちょっとドキドキしてしまうほどである。カブをどう調理するの?って聞いてみたくなるからである。レジでお金を出すときのその人の手まで観察してしまう。その手は手際よくシャキシャキと何かを作っているのだろうって想像する。

店先で新鮮なカブと目があった!

こりゃあ買わないと!と思った。

まずは・・・ぬか漬けにしておこう(^^♪

エコバッグ

2016 年 10 月 27 日 木曜日長財布は勿論、書類やらメモ帳、筆記用具やらとごちゃごちゃと沢山の荷物が入っている日常生活のバッグがある。実はこの中には必ず、エコバッグを入れている。いろいろ使った結果、丈夫でも分厚くない布製のものが良いことに気づいて、常にいれてある。ごちゃごちゃと買い物をした時でもトート型のエコバッグはスッキリと収まるのだ。

先般、ある方と打ちあわせの時、全く予想もしない出来事が起こった。万が一とか、もしかしら?と全くなかったのだ。

打ち合わせが終わった時「これ・・・本当のコシヒカリ。荷物になるけど・・・」と言って紙袋まで用意してくれていた。この紙袋というのが我が家にもたんまりあるもので「実はこれが・・・」と言ってエコバッグをバッグから取り出して見せた。「ああぁ!」と感動にもにた声で相手は目をみはった・・・普通の会話なのだが、あまりにもハパッとエコバックを取り出すしぐさが「よっ!待ってました!」「いよっ新米!」とぱかりだったのか?・・・・と思うほど、小気味いいテンポだった。

いただいたコシヒカリを早速炊いた。

これが旨い!

一口ずつ食べると、あの小気味よいテンポに笑みがこぼれるのだ。

藪そばのルーツ

2016 年 10 月 24 日 月曜日「雑司ヶ谷」に関するコラム執筆が始まって2回目。今回は藪そばが雑司ヶ谷にルーツがあることを探り当てて、それをまとめた。郷土資料館の学芸員の方にも本当にお世話になっている。山川出版の「日本史」の歴史教科書の年表とにらめっこしながらいろいろ考える。そして想像もする。やはり江戸時代って興味を書きたてられる何かがある。雑司ヶ谷に藪そばを食べにやってくる人々の気持ちになると本当にその世界にククッと入ってしまう。

勉強は面白い!

男めし

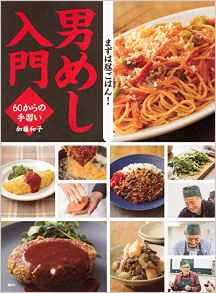

2016 年 8 月 29 日 月曜日料理研究家の加藤和子さんが「男めし入門」 60からの手習い (講談社)を発刊された。まずは昼ごはん!という言葉もいい。スパゲティーでもチャーハンでも野菜炒めでもささっとしてしまう男はカッコいいもんだ。

「夫が定年退職してからうちでゴロゴロするばかり。ちょっと出かけようとすると俺の飯はどうするんだ?って聞くのよ」という愚痴をある女性から聞いたことがあった。

いやはや・・・「テキトーに作って食べるから、いっておいでよ」なんてサラリとかわし、帰宅してちょいと小原がすいている奥さんに「作りすぎちゃってさぁ~」なんて照れながら、昼ごはんの何かがそこにあったら、これまたいいよねって想像する。

60からの手習い!なんでもチャレンジするのにトシはない。男の作った昼ごはんに、ちょっとビールでも飲みながらなんで最高だね。

是非、本屋さんへ!ぬたや白あえ、吸い物など「さすが!」と思わせる料理もマ満載である。

PENNY LAINE

2016 年 8 月 21 日 日曜日 時間がたっぷーりできたらパンの店巡りも楽しい。

時間がたっぷーりできたらパンの店巡りも楽しい。

那須高原もすっかり観光地。

「PENNY LAINE」といえばビートルズの名曲。

リヴァプールのペニー・レイン通りがモチーフになっている曲。

店主がビートルズ好きということで名付けられた店「ペニーレイン」は、えーっ!!長蛇の列。

店内はビートルズにちなんだグッズで溢れる。

そして何よりも魅惑の焼きたてのパンの香り。

バン好きもそして犬好きの人々が集まる。

「リンゴスター」や「HELP!!」などのユニークな名前のパンが並ぶ。

店内で人気No.1のブルーベリーブレッドはこれでもか!!というほどにブルーベリージャムたっぷり。昔、テレビ東京のテレビチャンピオンで優勝したパン!

しかし、駐車する時、「第4駐車場へ」と言われた我はびっくらこん!

とめどもなく溢れる時間がほしい・・・

・・・と思ってもせっかちの性分は相変わらず。

バタバタバタバタして野菜巡り開始する。

山ほどの青唐辛子・・・どうするの?これ。

しばし冷凍しておくか・・・

夏こそ!冬瓜

2016 年 8 月 19 日 金曜日 漢字では「冬瓜」と書くから冬が旬?と思ってしまうが実は、今の季節が美味しい。貯蔵性が高く、熟すと皮が厚くなり、冬でも出回っている食材ということもある。。

漢字では「冬瓜」と書くから冬が旬?と思ってしまうが実は、今の季節が美味しい。貯蔵性が高く、熟すと皮が厚くなり、冬でも出回っている食材ということもある。。

詳しくは冬瓜には、「大丸冬瓜」と「長冬瓜」の2種類があり、大丸冬瓜は球形に近く、永冬瓜は細長い形をしている。。

皮はあつくむく。しっかりと下茹でして臭みやアクをとるのが美味しく仕上げるコツだ。あのさっぱりとした食感。ひんやりした冬瓜はたまらぬ美味しさである。

カリウムが多いのでむくみの解消にもいい。

意外や意外。

冬瓜の皮はきんぴらやてんぷらに!

また種はお茶にも応用できる。種をきれいに取り除き、天日で2-3日くらい乾燥させ、たっぷりの水を鍋にかけ、種を入れ、弱火でことことと煎じる。半分の量になったら出来上がり。