あまりにもいろんなことがありすぎて・・・

5月28日から静岡県の初島に上陸‼

少し落ち着きましょう(笑)

何か変化の2025年か?

あまりにもいろんなことがありすぎて・・・

5月28日から静岡県の初島に上陸‼

少し落ち着きましょう(笑)

何か変化の2025年か?

2025年1月3日‼またまだ屠蘇気分‼ そんな中、栃木県の大谷資料館・地下採掘場跡へ行く。ここは1919年(大正8年)から1986年(昭和61年)までの約70年もの歳月をかけて 大谷石を掘り出して出来た巨大な地下空間。テレビなどでは見ていたが、なかなか興味津々でも行けなかった場所。結構、パワー必要な階段‼の連続に続き、2万平方メートルにもおよぶ広さ。且つ、坑内は冷蔵庫か?といった感じ。今では、コンサートや何と結婚式も開かれるが、戦争中は地下の秘密工場として、戦後は政府米の貯蔵庫として利用されていたらしい。迫力満点です。

最近は書籍の購入を殆どネットで申し込んでいるのだが、先般、某書店で一冊購入した。『にっぽんの鉄道150年』(野田隆 著・平凡社)である。明治5年10月14日、新橋から横浜間から始まった鉄道の歩み・・・と帯にかいてある。

暫く読み進めていると、なっ‼なんなんだ、この興奮は・・・と思って、どうにも楽しくなってきた。1

ちょうど、10代の終わりから20代のはじめにかけて。夜行の寝台車で一人旅をよくしていた頃の思い出がよみがえる。「なにかあったらどうするの‼」と猛烈に心配する母親、、そして「行ってこい、行ってこい」という父親。今、思い出すと懐かしいばかり。親の気持ちは今になると本当によく分かる。

一眼レフのカメラをぶらさけて、乗り継ぎ、乗り継ぎ・・・。手には「時刻表」があった時代。その土地の風景をカメラにおさめていたな。流れる川。漁港での賑わい。タバコのけむりをくゆらせる漁船のあるじの横顔。素晴らしい光景ばかり。

とにかく夜行列車の素晴らしさは今でも思い出すとワクワクする。目覚めると朝陽が水平線に輝いていた。恍惚とする時間が過ぎていったな。

ものすごい数の書籍たち。その中で一冊、何気にとった一冊。こんな興奮が❢書店に感謝です。

自分へのお土産として「匂袋」を作る。好きな香りは癒されるね。

「香」は「聞く」。

つい白檀に惹かれるが・・・

心配していた天気・・・全く予想外れて(笑)良い天気。

今日は琵琶湖をめぐる。

3つの島をすべてまわる。

それぞれに島の歴史。

竹生島では。また能を鑑賞したくなった。

2024年8月23日朝一から久しぶりの京都へ・・・

先ずは貴船神社へと。

昼は川床で、京料理と日本酒を愉しむ。

涼しい・・・

心と体の調整・・・整える

茨城県笠間市に行く。北大路魯山人が住居としていた茅葺き民家を北鎌倉より移築した「春風萬里荘」。北大路魯山人が好んで用いた造語という。梅雨明けまだで雨も降ったりやんだり・・・情緒あふれた時を過ごす。

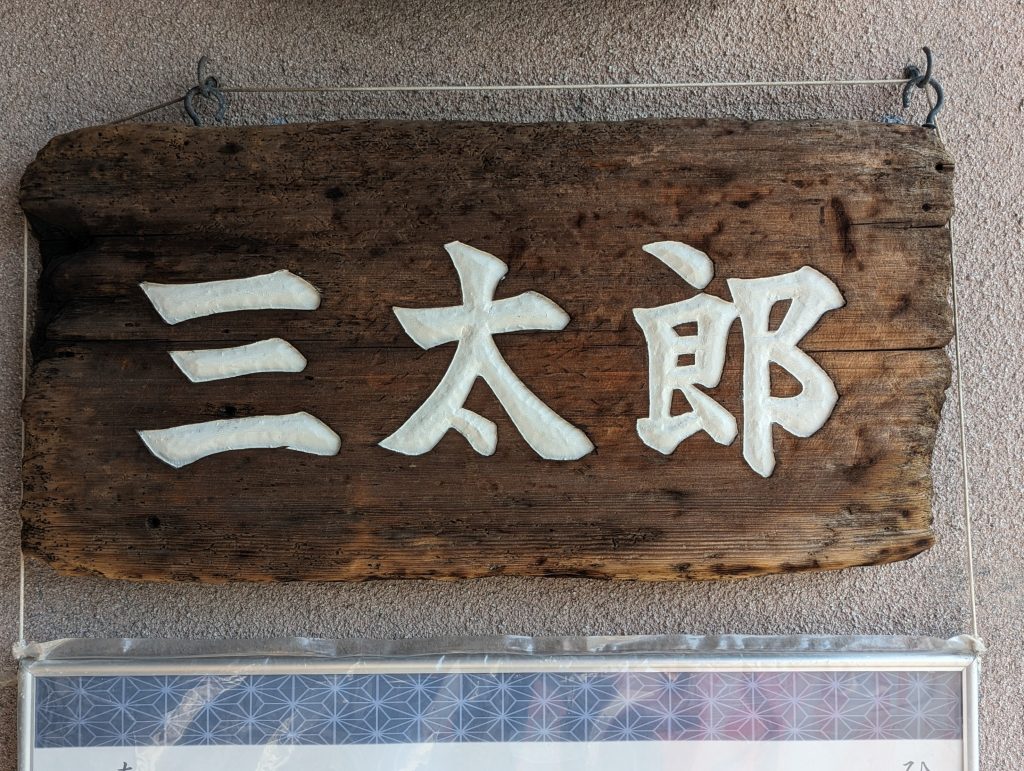

讃岐にいったらうどんでしょ!と。地元の方の情報がドンピシャです!

香川県小豆郡小豆島草壁本町字松山1053にある手打ちうどんの「三太郎」。

どのメニューも美味しそう・・自分で選ぼう!

2024年3月14日の夜、寝台特急に乗って高松から小豆島へ向かう4。

東京をひととき離れ、とにかく自然を愉しむことに。

夕陽で空が紅く染まるのを見つめる。

自然は凄しの一言。

常陸の海へ。やはり太平洋って明るな・・・そんな事を思いつつ、また、大好きな日本海の海の色を思い出す。「海」好きの自分。海はいつまでも見ていられる。波が好きで空の雲が好きだ。あらら、今日は青空!雲がないぞ(笑)

それにしても2024年はあたたかな正月。

海辺のレストランでランチをして・・・

さて、こんこんと水がわく泉のある「泉神社」へと向かう。