2020年6月21日(日)

夏至の日は16時ごろから18時ごろにかけて、日本全国で部分日食が見られた。

インド北部や台湾などでは金環日食が起こったとか。

日本の広い範囲で見られる日食は、次回は・・・

なんと2030年ということです。

あっという間なのかな?2030年って(笑)

2020年6月21日(日)

夏至の日は16時ごろから18時ごろにかけて、日本全国で部分日食が見られた。

インド北部や台湾などでは金環日食が起こったとか。

日本の広い範囲で見られる日食は、次回は・・・

なんと2030年ということです。

あっという間なのかな?2030年って(笑)

掃除というより片付けをしていると忘れ去っている埃をかぶった箱関係を発見する。

この箱関係、あくまでも自分に関するものだというのに、こうしたものは冷静に判別そして「いらない」と思ったら捨てる事だ。

それは青春の思い出の欠片であり、「あっ」と赤面し何か甘酸っぱい感傷も表出するが、「もう二度と戻ってこないから」と保存しておいても自分がこの世がらいなくなった後のことを考えたらそれは「とーんでもない事になる!」だろう。

昔、聞いた話だが。あるご婦人が病院のベッドの上で、「自宅に帰りたい!」と言っていた。家族は彼女の病状を心配しても医師からは二度と自宅には帰れないと・・・・

その後、婦人が亡くなった。

家族は諸々の整理を始めたという。

どのくらいの時間経ったのか?

どこにあったの?

詳しいことはわからない。

ご婦人がどうして、あれほとまでに自宅へ帰りたかったのか?

家族はそれを手にして初めて帰りたかった理由が分かったという。

見つかったのは

昔の恋人からのラブレター・・・

6月21日は夏至。「1日のうちで昼が長いんでしよ」とはいっても今年の夏至は部分日食が日本全国で見られる、そんな貴重な夏至なんです。これはなかなか凄いこと。なんと1648年(慶安元年)つまり、徳川家光が将軍の頃以降に、日本で夏至の日に日食が起こったことはないのです。ああ!記念すべき日ですね。

梅雨なので、天気がどうなるかは分かりませんが楽しみひとつ増えました。

btr

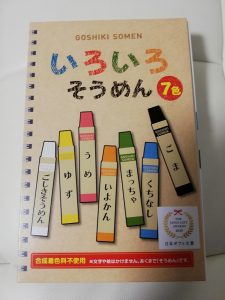

夏の味覚というと「そうめん」が思い浮かぶ。

そんな中、東京で「そうめん」の専門店が増えている。どうも、そうめんブーム?らしい。創作そうめんというもので、工夫を凝らしたスープとともに食べるそうめんであったり創作ソースに絡めたり。楽しみと発見は続く。

子どもの頃、白いそうめんの中に紅色の一筋のそうめんを見つけるとラッキー!ほしい!と思っていた。今では、種類いろいろ。お中元でいただいたものに、ふつうのものに加え、柚子、梅、いい、抹茶、クチナシ、ゴマとセットになっている七色そうめんをいただいた。最初はクレヨンか?と思った。本気で絵を描こう!と思ったほど。しかしよく見るとそうめん・・・どう茹でればよい?と一瞬迷うほどその天然の色は美しい。

社会が動き出した

人々が動き出した

新しい生活へ?

何か・・・不気味

定期健診、診断結果を聞きに某大学病院へ。ややや・・・なんという混雑か!と驚く。みんなマスクをしているので最近はそんな光景には慣れていいるが、混雑した病院の膨大なマスク姿の人々の姿というのもなかなかである。できれば「行きたくない!」病院である。できるだけ「早く出たい!」病院である。しかし、そこで真剣に仕事をし続ける医療関係者の方々には本当に感謝の気持ちが強くなる。しかし、日本社会の医療負担はますます増大している。ひとりひとり、出来る限り「健康」であり、病院とは無縁という生活をしていきたいものだ。

定期健診、診断結果を聞きに某大学病院へ。ややや・・・なんという混雑か!と驚く。みんなマスクをしているので最近はそんな光景には慣れていいるが、混雑した病院の膨大なマスク姿の人々の姿というのもなかなかである。できれば「行きたくない!」病院である。できるだけ「早く出たい!」病院である。しかし、そこで真剣に仕事をし続ける医療関係者の方々には本当に感謝の気持ちが強くなる。しかし、日本社会の医療負担はますます増大している。ひとりひとり、出来る限り「健康」であり、病院とは無縁という生活をしていきたいものだ。

コロナウイルス感染拡大中。

コロナウイルス感染拡大中。

まだまだ「不要不急の外出は自粛を・・・」という時。なんとも書店はかなり混雑していた。「ああ!みんな本を読むんだ」と嬉しくなる光景だったが、図書館も閉館していた事もあって、やはり書店が結構憩いになったのかも知れない。

電車に乗ってもただただスマホを見ている人々が多い昨今。本を読んでいる人を見かけると。本当に嬉しくなる。

今年、電子書籍の小説を出したが、どうも周囲は「紙本」を希望してくる。なかなか電子書籍に慣れない人々も多い。電子と紙。いろんな事の端境期なのだろうか?

それにしても今年は暴露というか、今まで埋もれていたことが露呈する時代なのだと思う。「へーっ・・・それが価値観なのか?」と意外な顔を見つけるチャンスが多い。先ずは、露呈されたものを認める事だな。

今日はぐーんと気温が下がっていたけれど

なんと!明日は30度こえるそうです。

しかし・・・

コロナショックの昨今

仕事のやり方も変化しましたねぇ

オンラインのいろいろ

目か?

脳か?

意外と疲れます。

まだ、きっと慣れていないからかもしれない。

そして

今年の夏はとーんでもない猛暑とか。

いやでも夏の扉を開きましょう!

先ずは水分とって

そして強い味方の梅干しで乗り切るしかないね。

暫く、太宰治の作品は読まなかった。青春時代、消化不良を起こすような読み方をして、「はい!それで終わり」というような作品と雑な別れ方をした。

昭和10年12月1日発行『新潮』に発表された「地球図」。これは江戸時代、屋久島の恋泊村に流れ着いたイタリアの宣教師ヨワン・バツテイスタ・シロオテをめぐる実話を基にした、太宰治の初期短編創作小説である。破滅型の彼にそのシロオテのたどだとしい姿が重なる。

いきなり・・・というか突然というか・・・

いきなり・・・というか突然というか・・・

いや、既にレールが敷かれているのかも知れない。

不思議な忙しさがやってきた。

それは時間に追われるものではなく、真剣に向かう気持ちがなければ多分、拓かれないないんだろうな・・・と思えるもの。だから、今は漠然であるが「もの」としか言えない。これまで自分が慣れている「もの」ではなく決してルーティンではない「もの」。

だから・・・

さあ!かかってこい!

踏ん張ってみるか。